Stadtrundgang Weimar

Weimar

In Ehringsdorf, einem Stadtteil im Südosten Weimars, wurde 1925 das Skelett des Ehringsdorfer Urmenschen gefunden, dessen Alter auf etwa 200.000 bis 250.000 Jahre geschätzt wird. Dabei handelt es sich um die fossilen Überreste einer etwa 20- bis 30-jährigen Frau. Im selben Steinbruch wurden bereits 1908 menschliche Schädelknochen entdeckt.

Auf einer Anhöhe südlich von Weimar, nahe dem Belvederer Schloss, wurden im Jahr 2020 Überreste einer Siedlung der Stichbandkeramik, also aus der 1. Hälfte des 5. Jahrtausends v. Chr. entdeckt. Die Siedlung lag am Südrand des Verbreitungsgebietes dieser frühbäuerlichen Kultur. Neben Siedlungs- und Pfostengruben fanden sich Überreste von zwei Grubenhäusern sowie Keramik. Weitere Funde aus der Zeit der Aunjetitzer Kultur und aus der vorrömischen Eisenzeit belegen die wiederholte Nutzung der siedlungsgünstigen Stelle.

Die ältesten Aufzeichnungen über Weimar reichen bis ins Jahr 899 zurück. In einer Urkunde vom 11. März 899 wird der Ort als Wigmara (geschrieben: „Vvigmara“) erwähnt. Der Name geht auf die althochdeutschen und altsächsischen Wörter wīh für „Heiligtum, Tempel“ und mer, meri für „See, Meer“ zurück und bedeutete damit ursprünglich „Heiligtumsee“. Frühe überlieferte Formen sind „actum Wimares“ ([9. Jh.] 1150/65), „in Wimeri“ ([984] 1012/18), „de Wimari“ (1123/37), „Wymar“ (1506) und schließlich „Weimar“ (1556).

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Weimar

Wer den Besuch mehrerer Museen in Weimar plant, sollte das Angebot der Weimar-Card prüfen. Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben generell freien Eintritt in alle Einrichtungen der Klassik Stiftung Weimar. Wenn man länger in Weimar ist, könnte sich für den Tourist eine Weimar Card durchaus lohnen. Sinnvoll ist es auch, den Museumssonntag, der an jedem 3. Sonntag im Monat stattfindet und kostenfreien Einlass ab 14:00 Uhr im Sommer und ab 12:00 Uhr im Winter Einlass in all unsere Museen bietet, zu nutzen.

Da wir als Abschluss unserer Besichtigung der Stadt Weimar Plätze in der Gasthausbrauerei Felsenkeller zu Abendbrot essen wollten, parkten wir bereits unser Fahrzeug in der Nähe des Restaurants - so in der Cranachstraße oder alternativ in der Windmühlenstraße.

So war der Treffpunkt unserer Teilnehmer am Stadtrundgang die Gasthausbrauerei Felsenkeller GmbH. Von hier starteten wir den Stdtrundgang Richtung Zentrum.

Route 1 (3 km 45 min.)

Goethes Wohnhaus und Nationalmuseum

Das Goethe-Nationalmuseum ist 1 von der Klassik Stiftung Weimar betriebenes Museum in Weimar. Zum Goethe-Nationalmuseum gehört das frühere Wohnhaus von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) inklusive Hausgarten und einem Erweiterungsbau.

Das Goethe-Nationalmuseum wurde am 08.08.1885 in Form einer Stiftung in Weimar gegründet. Anlass war der Tod des letzten Goethe-Enkels Walther von Goethe. Gemäß dessen testamentarischer Verfügung wurden die Liegenschaften und Sammlungen des Dichters dem Großherzoglichen Haus übereignet und das schon 1709 erbaute sog. Goethehaus am Frauenplan samt Hausgarten als „Goethe-Nationalmuseum“ eröffnet. Damit wurde verwirklicht, was schon 1842/43 vorgesehen war, damals im Rahmen einer Initiative der deutschen Fürsten unter Führung des preußischen Königs Friedrich Wilhelms IV. (Beschluss des Deutschen Bundestages in Frankfurt am Main, 09.09.1842) zur Gründung eines ersten deutschen Nationalmuseums überhaupt.

Nach der Bildung des Landes Thüringen im Jahr 1920 ging das Goethe-Nationalmuseum zusammen mit einer Reihe anderer Gebäude Weimars aus der „klassischen“ Zeit sowie den Weimarer Schlössern in das Eigentum des Landes über. In den 1920er Jahren wurden weitere Gebäude Weimars dem Goethe-Nationalmuseum zugeordnet. Im Jahr 1953 gingen diese in die Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar (NFG) über. Im Oktober 1991 gingen die Einrichtungen der NFG, darunter das Goethe-Nationalmuseum, auf die Stiftung Weimarer Klassik über, die 2003 mit den Kunstsammlungen zu Weimar fusioniert wurde und seitdem Teil der seit 2006 so genannten Klassik Stiftung Weimar ist. Die Stiftung verwaltet neben dem Stammhaus insgesamt 22 historische Häuser und Museen im gesamten Weimarer Stadtgebiet und darüber hinaus.

In Goethes Wohnhaus am Frauenplan sind die nach Kriegszerstörung (Bombenangriff vom 9. Februar 1945) wiederhergestellten Wohnräume von Goethe selbst sowie von seiner Frau Christiane, das rekonstruierte Arbeitszimmer sowie die Bibliothek des Dichters, die Empfangs- und Kunstsammlungsräume sowie der Hausgarten zu besichtigen.

In einem 1913/14 zur Seifengasse hin an Goethes Wohnhaus angefügten "Sammlungsbau", der 1934/35 erweitert wurde, werden die Dauerausstellungen des Goethe-Nationalmuseums präsentiert.

Der Erweiterungsbau von 1935 gilt heute als 1. Museumsneubau des nationalsozialistischen Deutschland; seine Erbauung wurde möglich durch die ‚Selbstnazifizierung‘ (Georg Bollenbeck) wichtiger Vertreter der Weimarer Kultureliten, darunter besonders der langjährige Museumsdirektor Hans Wahl (1885–1949, seit 1918 im Amt), dem es nach eindringlichen Werbungsversuchen gelungen war, den schon vor 1933 formulierten Plan eines Erweiterungsgebäudes Adolf Hitler anzutragen. Hitler unterstützte die Erbauung des Museums und wurde als dessen Stifter verehrt. Diese Umstände wurden nach 1945 durchgängig verleugnet, zuerst von Hans Wahl selbst, und werden auch heute dem Besucher nicht offengelegt.

Im Museumsneubau befanden sich mehrere aufeinanderfolgende Dauerausstellungen, bis 1958 nur leicht modifiziert jene von Hans Wahl aus dem Jahr 1935, dann 2 Ausstellungen im Zeichen marxistischer Literaturwissenschaft (1960 und 1982), mit denen das Goethe-Museum zum größten Literaturmuseum der DDR aufstieg und als solches beworben wurde.

Von 1999, dem Jahr der Ernennung Weimars zur Kulturhauptstadt Europas, bis zum 20.10.2008 war eine ständige Ausstellung mit dem Titel „Wiederholte Spiegelungen – Weimarer Klassik 1759–1832“ zu sehen, die die Weimarer Klassik als Epoche insgesamt in den Blick nahm.

Seit August 2012 wird eine neue ständige Ausstellung unter dem Titel Lebensfluten – Tatensturm gezeigt, die verschiedenen thematischen Kapiteln von Goethes Leben und Werk gewidmet ist.

Grundstock der Museumsbestände bilden Goethes Sammlungen zur Kunst und zur Naturwissenschaft und seine Bibliothek, dazu etwa 2000 eigenhändige Zeichnungen. Heute umfasst der Bestand rund 100.000 Stücke mit Sammlungsschwerpunkt Weimarer Klassik. Eine Inventarisierung erfolgte bereits Mitte des 19. Jh. maßgeblich durch Johann Christian Schuchardt.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Goethe-Nationalmuseum_(Weimar)

Die Ausstellung ist hervorragend gestaltet und bietet einen tiefen Einblick in Johann Wolfgang von Goethes Leben und Werk. Besonders beeindruckend fand ich die Vielfalt und Qualität der Exponate, von Originalmanuskripten bis hin zu persönlichen Gegenständen des Dichters. Das Museum ist ein absolutes Muss für alle, die sich für Literatur und Kultur interessieren.

Der erste Teil - das Goethe Haus - war sehr interessant und recht kurzweilig. Der Preis ist aber, wie in ganz Weimar für die Museen, zu hoch (13 € als Erwachsener). Aber gut es müssen ja die tausend Leute die an jeder Ecke stehen & aufpassen ja irgendwie bezahlt werden (teils echt sinnlos). Die Ausstellung danach hingegen kann sich ziemlich ziehen. Man könnte diese (zum Glück) am gleichen Tag mehrmals betreten, falls man zwischendurch eine Pause braucht (zu empfehlen!). Was mich am Meisten gestört hat war, dass man die Audio-Geschwindigkeit nicht erhöhen kann (1.5-2x). Ich bin eher eingeschlafen beim Zuhören & war meist durch das Lesen deutlich weiter als die Erzählung. Ich war ziemlich genervt nach einer halben Stunde & hatte eig. Lust mir alles anzuhören, aber hab es irgendwann aufgegeben. Ebenso wären mehr Sitzbänke im hinteren oder oberen Teil der Ausstellung zu empfehlen. Ich hätte mich gerne hingesessen, dass hätte die Audio vielleicht etwas erträglicher gemacht. Was ebenso sehr schade war, ist die sporadische Beleuchtung der Objekte. Ohne Licht werden Bilder etc. halt kaum mit Kontrast zu erkennen sein. Update: Auf Hinweis meiner Begleitung wären auch Headsets wie in der Anna-Amalia Bibliothek angenehmer, um nicht gefühlt 3h den Arm am Ohr halten zu müssen. Ebenso etwas mehr Interaktion, siehe andere Museen, würde die Zeit angenehmer vergehen lassen.

Goethe-Brunnen

Am Frauenplan, direkt gegenüber dem Wohnhaus Johann Wolfgang von Goethes, steht ein nach ihm benannter markanter Brunnen. Es ist einer von zwei gusseisernen Brunnen, die der Stadtbaumeister Coudray bei der Gießerei Günstersfeld in Ilmenau in Auftrag gegeben hatte. Auf steinernen Sockeln stehend bilden die den Brunnen umrahmenden Eisenplatten ein Achteck, an dessen dem Goethehaus abgewandten hinteren Teil sich eine Säule erhebt, aus der das Wasser durch die Figur eines speiernden Delfins in das Brunnenbecken einfließt. Platten und Säule sind von grüner Farbe.

In der Mitte einer jeden Eisenplatte ist das Bild einer von einem Blätterkranz umgebenen trinkenden Schlange eingeprägt. Die Schlange galt als Symbol von Lebenskraft, Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit. Auf einer der Platten ist die Zahl 1821 eingeprägt, das Jahr, in dem der Brunnen errichtet wurde.

Auf der Säule finden sich die Initialen CA von Erzherzog Carl August sowie eine Krone, auf der Rückfront der Säule umrahmt von einem Eichenlaubkranz die Jahreszahl 1822 . Der wasserspeiernde Delfin ist mit einem Dreizack ausgestattet.

Die Brunnen hatten zu dieser Zeit eine große Bedeutung für die Wasserversorgung der Weimarer Bevölkerung. Erst 1882-84 wurde ein erstes Leitungssystem installiert, über das auch private Grundstücke und Haushalte versorgt wurden. Bis dahin mussten sich die Bürger aus den öffentlichen Brunnen bedienen. Sie waren damit zugleich Treffpunkte. Wie ein Brief Goethes bezeugt, beobachtete er das Treiben am Brunnen vor seinem Haus mit regem Interesse.

Quelle: https://www.weimar-lese.de/sehenswuerdigkeiten/brunnen/goethebrunnen/

Seifengasse

Die Seifengasse in Weimar ist ein Straßenzug in der Altstadt, der vom Frauenplan, wo sich Goethes Wohnhaus und das Gasthaus Zum weißen Schwan befinden, bis zur Ackerwand zum Haus der Frau von Stein führt.

Die Seifengasse wurde nach den dort ansässigen Seifensiedern so benannt. Dort wohnten ärmere Personen. Auf dem Gelände der Seifengasse wurde die Bebauung der Ackerwand, die Goethe 1797 selbst angeregt hatte, mit dem Haus des herzoglichen Mundkochs François Le Goullon begonnen.

Goethe selbst hatte in der Seifengasse 16 insbesondere für die Wintermonate vom 2. August 1779 bis zum 2. Juni 1781 ein Haus angemietet, betrachtete das Haus jedoch nur als Notquartier. In der Seifengasse wohnte zeitweilig auch Johann Karl August Musäus.[2] Zwischen der Seifengasse und der Puschkinstraße befindet sich der Oppelsche Garten mit Pavillon.

Die gesamte Straße steht auf der Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Sachgesamtheiten und Ensembles)

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Seifengasse

Gasthaus „Zum Weißen Schwan“

In der Frauentorstraße 23/Ecke Seifengasse gegenüber von Goethes Wohnhaus am Frauenplan befindet sich ein bereits 1569 auf dem Stadtplan erwähntes Haus, welches 1638 als Gasthof „vorm Frauentor“ genannt wurde. Seit 1688 gab es die Erwähnung des Gastwirtes Sebastian John „im weißen Schwan“. Im Jahre 1764 war von einem „vor dem Frauenthore gelegenen Gasthof zum Schwane …“ die Rede. Die Nachbarschaft Goethes bewirkte für diesen Gasthof einen bedeutenden Aufstieg, zumal dieser wiederum dieses Lokal besonders schätzte. Außerdem pflegte Goethe seine Besucher dort einzuquartieren. Goethe hinterließ an Carl Zelter am 18. Februar 1827 die Zeilen: „Der weiße Schwan begrüßt Dich jederzeit mit offenen Flügeln.“

Die Liste namhafter Persönlichkeiten, die Goethes Gäste und zugleich die des weißen Schwans waren, ist lang. Einer davon wohnte von 1787 bis 1789 gleich nebenan. Das war Friedrich Schiller in der Frauentorstraße 21. Auch Johann Peter Eckermann zählte zu den prominenten Gästen des Gasthauses in der Goethezeit.

An einer Wand außen ist der Einschuss einer Kanonenkugel von Napoleons Truppen zu sehen.

Goethe heiratete seine langjährige Lebensgefährtin Christiane Vulpius erst nachdem sie sich beim Eindringen von Napoleons Truppen schützend vor Goethe gestellt hatte, was damals ein Skandal war.

Das Gebäude steht nicht für sich allein auf der Liste der Kulturdenkmale in Weimar, wohl aber die Frauentorstraße insgesamt.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zum_wei%C3%9Fen_Schwan_(Weimar)

Haus der Charlotte von Stein

Das Haus der Charlotte von Stein ist ein barockes Wohngebäude an der Südostgrenze der Altstadt von Weimar. Hier wohnte 50 Jahre Goethes Freundin Charlotte von Stein (1742–1827), was dem Haus den Namen gab.

In den Jahren 1770–1773 errichtete der Baumeister Anton Georg Hauptmann (1735–1803) aus dem Stallgebäude auf dem Grundstück des seit 1612 zum Weimarer Hof gehörenden alten Stiedenvorwerkes, von dem sich Reste erhalten haben, das Haus an der Straße Ackerwand (heute Nr. 25–27), welches als das Haus der Frau von Stein in die Weimarer Geschichte eingehen sollte.

Die Nordseite liegt an der Seifengasse. Ab 1777 lebte im östlichen Teil des Obergeschosses die Familie des Oberforstmeisters Otto Joachim Moritz von Wedel (1752–1794), genannt „der schöne Wedel“, zu dem Goethe auch in engerer Beziehung stand. Vom gleichen Jahr an hatte im westlichen Flügel Charlotte von Stein bis zu ihrem Tod 1827 mit ihrem Mann, dem Oberstallmeister Gottlob Ernst Josias Friedrich Freiherr von Stein, und ihren drei Kindern ihren Wohnsitz. Das Haus war zu keiner Zeit Eigentum der Frau von Stein.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_der_Frau_von_Stein

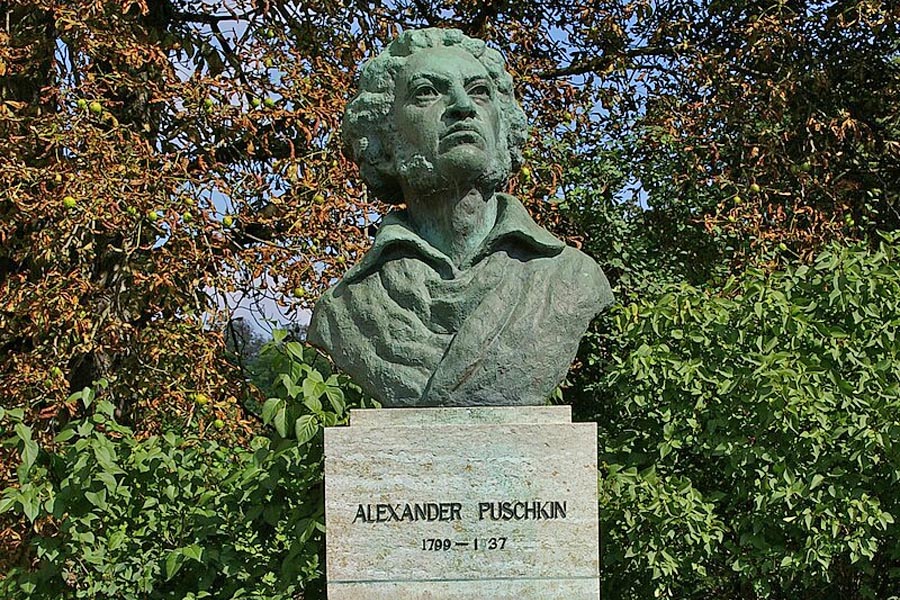

Alexander-Puschkin-Denkmal

Das Alexander-Puschkin-Denkmal im Weimarer Park an der Ilm in unmittelbarer Nähe zur Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek neben dem Bibliotheksturm an der Kreuzung von Puschkinstraße und Ackerwand ruht auf einem 1,30 Meter hohen Sockel aus Muschelkalk mit Plinthe und umlaufender Umschrift: ALEXANDER PUSCHKIN 1799-1837.

Der Bildhauer Johannes Friedrich Rogge erwies mit seiner am 27. November 1949 anlässlich des 150. Geburtstages des russischen Dichters und Goetheverehrers eingeweihten ausdrucksstarken monumentalen Bronzebüste den sowjetischen Machthabern gewissermaßen eine Reverenz und symbolisierte zugleich die Verbindung zwischen russischer und deutscher Kultur. Es wurde auf Betreiben der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft aufgestellt.

Goethe, dessen Geburtstag sich im selben Jahr zum 200. Mal jährte, war seinerseits ein Verehrer Puschkins und schickte ihm nach Russland eine Feder. Puschkin selbst war nie persönlich in Weimar gewesen. In Gera in der Schloßgasse wiederum erinnert ein Puschkin-Denkmal den Dichter die Feder haltend an diese Episode.

Hinter dem Fürstenhaus Weimar verläuft die Puschkinstraße, deren Abschluss gewissermaßen das Denkmal bildet.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander-Puschkin-Denkmal_Weimar

Ginkgobaum am Weimarer Fürstenhaus

Im Jahr 1813 pflanzte der Hofgärtner Sckell hinter der Hochschule für Musik "Franz Liszt", im Osten von Goethes Garten, einen Ginkgo-Baum. Dem Exoten wird in der Heilkunde eine verjüngende Wirkung zugesprochen. Zwei Jahre nachdem der Baum gepflanzt wurde schrieb Johann Wolfgang von Goethe dieses Gedicht. Er widmete es seiner späteren Liebe, Marianne von Willemer und stellte das Ginkgoblatt aufgrund dessen Form als Sinnbild der Freundschaft dar. Dieses Gedicht trug wesentlich zum Bekanntheitsgrad und somit zur Verbreitung des Ginkgo-Baums in Deutschland bei.

Quelle: https://www.weimar-lese.de/sehenswuerdigkeiten/oertlichkeiten/ginkgo-biloba/

Die Pompejanische Bank / halbrunde Flüsterbank

Auf der halbrunde Flüsterbank am Eingang zum Park an der Ilm saß die Guvernante und hörte die Gespräche mit.

Die Pompejanische Bank / halbrunde Flüsterbank ist eine aus Berkaer Buntsandstein gefertigte Sitzbank im Park an der Ilm in Weimar gegenüber dem Haus der Charlotte von Stein an der Ackerwand. Sie wurde 1799 von einem Mainzer Bildhauer namens Schmidt errichtet, der Entwurf stammt aus dem Jahr 1797 von Johann Friedrich Rudolf Steiner. Die Bank steht seit 1825 am Parkausgang unweit der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek und erinnert an die Italienreise von 1788 bis 1790 von Herzogin Anna Amalia.

Vom Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, dem sogenannten „Goethe-Tischbein“, ist ein Gemälde erhalten, welches die Herzogin in Pompeji auf einer solchen Rundbank (Exedra) vor dem Grabmal der Priesterin Mammia an der Gräberstraße zeigt. Dieses Gemälde befindet sich in der Klassikstiftung Weimar. Die Weimarer Bank weist den gleichen ornamentalen Schmuck, wie Löwen-Greifen-Füße als Wangen, die die Bank abschließen, und Arabeskenmotive an den Sitzlehnen, auf wie das antike Original. Sie besitzt jedoch im Unterschied hierzu keine Grabinschrift. In Pompeji gibt es zwei gegenüberliegende Bänke an der Gräberstraße, die so auch von Jakob Philipp Hackert gemalt wurden. Ursprünglich hatte diese Bank als Schmuck auch noch Vasen aus Stein, die jedoch verlorengingen. Selbst die 1999 bzw. 2004 gefertigten Rekonstruktionen sind nicht mehr an der Stelle infolge von Vandalismus.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Pompejanische_Bank_(Weimar)

Das Borkenhäuschen

Das Borkenhäuschen im Park an der Ilm steht in Weimar am Hang des linken Ilmufers auf einer steinernen, ovalen Bodenplatte. Die kleine ovale Hütte ist mit Fichten-Baumrinde verkleidet und trägt ein Kegeldach, das zeitweise mit Schindeln gedeckt war.

Die Hütte gehörte zu einem als „Luisenkloster“ bezeichneten Arrangement, das Goethes 1778 zum Namenstag der Herzogin Luise von Sachsen-Weimar-Eisenach unter anderem als Theaterkulisse errichten ließ. Goethes Zeichnungen des dabei zur Aufführung gebrachten Schauspiels sind erhalten. Ebenso die Zeichnung An der Klause von Georg Melchior Kraus aus dem Jahr 1788.

Das Borkenhäuschen diente Herzog Carl August als Rückzugsort von den Staatsgeschäften. Es wurde auch Einsiedelei genannt und – von Kraus – als Klause bezeichnet. Anzunehmen ist, dass auch Goethe im vertrauten Gespräch mit dem Herzog hier weilte. Es entsprach dem romantischen Bedürfnis, im Geist von Jean Jacques Rousseau zur Natur zurückzukehren. Das Borkenhäuschen diente auch als Aufbewahrungsort für Requisiten und Kostüme.

Das Louisenkloster befindet sich heute im Park an der Ilm, der abschnittsweise angelegt wurde. Ab Januar 1778 entstanden auf Initiative Goethes und vom Freitod der Christiane Henriette Sophie von Laßberg veranlasst die Felsentreppe mit Felsentor beziehungsweise das Nadelöhr.

Das Häuschen wurde mehrfach erneuert und verändert. Bei der Rekonstruktion von 1960 erhielt es wieder seinen ursprünglich ovalen Grundriss.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Borkenhäuschen_im_Park_an_der_Ilm

Goethes Gartenhaus, ehemaliges Landhaus

Goethes Gartenhaus im Park an der Ilm zu Weimar war eine Wohn- und Arbeitsstätte Johann Wolfgang von Goethes. Seit 1998 gehört es als Teil des Ensembles „Klassisches Weimar“ zum UNESCO-Weltkulturerbe. An diesem vorbei verläuft der Corona-Schröter-Weg. Es steht am Fuße des Horns.

Als Goethe im Jahre 1775 nach Weimar kam, zeigte er großes Interesse an dem zum Verkauf stehenden Grundstück am östlichen Ilmhang. Das Haus ist möglicherweise ein Winzerhaus aus dem 16. Jahrhundert – einer Zeit, in welcher der Weinbau in Weimar noch eine große Rolle spielte. Zu seiner Zeit war der Hang aber eher eine Obstwiese bzw. Gemüseanbaufläche. Eine Darstellung von Georg Melchior Kraus von 1777 zeigt diesen Zustand.

Der Garten war in desolatem Zustand, als Herzog Carl August beabsichtigte, das Grundstück dem Freund zum Geschenk zu machen. Im April 1776 erwarb Johann Wolfgang Goethe den Garten auf dem Horne samt dem darinnen befindlichen Garten-Hause, nebst allen, was darinnen Erd-, Wand-, Band-, Nied- und Nagelfest ist. So weist es der Kaufvertrag vom 22. April 1776 aus, der vier Tage darauf bestätigt wurde. Die Bezahlung der Kaufsumme von 600 Talern in zwei Raten zu je 300 Talern erfolgte durch Friedrich Justin Bertuch aus der Schatulle des Herzogs, der es jedoch für ratsam hielt, nach außen Goethe als den Käufer erscheinen zu lassen.

Goethe wirkte selbst mit großer Hingabe an der Erneuerung des Gartens und ließ das Haus wieder bewohnbar machen. 1777 brachte er einen hölzernen Altan auf der Südseite des Hauses an, der während der italienischen Reise verfiel und später wieder beseitigt wurde. Durch eine Zeichnung von Georg Melchior Kraus von 1777 ist er jedoch überliefert. Ferner ließ Goethe Spaliere an den Hausfassaden befestigen und bepflanzen. Im Norden und Westen wuchsen Rosen (Rosa turbinata), im Süden Weinreben und im Osten Geißblatt (vermutlich Lonicera caprifolium). In der Nähe des Gartenhauses befindet sich der „Stein des guten Glücks“. Insgesamt war der Garten im Unterschied zu heute auch ein Nutzgarten. Goethe legte hier den Grundstein für die am Wörlitzer Park orientierte Neugestaltung des Ilmparks.

Da das kleine und bescheiden eingerichtete Haus auf Dauer nicht den Anforderungen genügte, die Amt und soziale Verhältnisse an Goethe stellten, aber auch seine Bibliothek und seine Sammlungen nicht länger aufnehmen konnte, wechselte er 1782 in die Stadt, in das Haus am Frauenplan. Doch blieb das Gartenhaus sein Lieblingsaufenthalt, den er pflegte und immer wieder besuchte, zum letzten Mal am 20. Februar 1832.

Im Gartenhaus arbeitete Goethe an zentralen Werken. Hier schuf er Teile der Prosafassung der „Iphigenie auf Tauris“, hier arbeitete er an den Dramen „Egmont“ und „Torquato Tasso“. Bekannte Gedichte wie „An den Mond“, „Rastlose Liebe“ und „Jägers Abendlied“ entstanden hier.

Heute ist das Gartenhaus als Museum eingerichtet.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Goethes_Gartenhaus

Euphrosyne-Denkmal

Euphrosyne (Frohsinn) ist eine der 3 Grazien in der Antike. 1800 errichtete man der von Goethe geförderten Künstlerin/Schauspielerin Christiane Becker-Neumann zu Ehren das Denkmal von Friedrich Wilhelm Eugen Döll.

Die Kopie des Euphrosyne-Denkmals im Park an der Ilm, unweit von Goethes Gartenhaus, erinnert wehmütig an die viel zu früh verstorbene und von Goethe geförderte Schauspielerin Christiane Becker-Neumann (1778–1797). In einer ihrer letzten Rollen spielte sie die Euphrosyne aus der Oper „Das Petermännchen“ von Joseph Weigl (1766–1846).

Euphrosyne (Frohsinn) ist eine der drei Grazien in der Antike. 1800 errichtete man der Künstlerin zu Ehren das Euphrosyne-Denkmal von Friedrich Wilhelm Eugen Döll. 1912 erstellte Gottlieb Elster eine Kopie, die heute im Park steht. Das Original befindet sich seit 1948 auf dem Historischen Friedhof.

Quelle: https://www.weimar-lese.de/sehenswuerdigkeiten/denkmaeler/euphrosyne-denkmal/

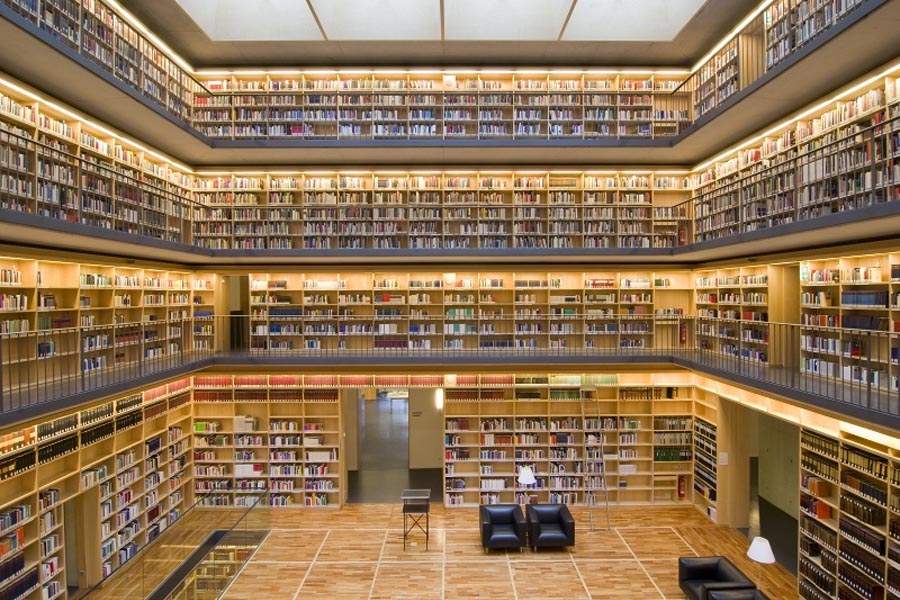

Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek ist eine öffentlich zugängliche Archiv- und Forschungsbibliothek für die europäische Literatur- und Kulturgeschichte mit besonderem Schwerpunkt auf der Epoche zwischen 1750 und 1850. In der Tradition einer Fürstenbibliothek verfügt sie über Sammlungen vom 9. bis zum 21. Jahrhundert, die laufend ergänzt, erschlossen und mit aktueller Forschungsliteratur zugänglich gemacht werden.

Über 1 Mio Medien stehen über Ausleihe und Benutzung zur Verfügung, rund 150.000 Bände können im Freihandbereich des Studienzentrums vor Ort benutzt und entliehen werden.

Das Historische Bibliotheksgebäude mit dem berühmten Rokokosaal als Teil des Ensembles „Klassisches Weimar“ wird pro Jahr von rund 100.000 Personen besichtigt.

Der moderne Bücherkubus ist das Herzstück des Gebäudes. Rund um den Bücherkubus sind wechselnde Präsentationen zu sehen.

Das Studienzentrum wurde von den Architekten Karl-Heinz Schmitz und Hilde Barz-Malfatti (Weimar) entworfen und 2005 eingeweiht. Dort sind rund 170.000 Bände im Freihandbereich aufgestellt, es gibt zahlreiche Arbeitsplätze und einen Lesesaal.

Das Erdgeschoss bietet aktuelle Tageszeitungen und wechselnde Präsentationen. Es ist kostenfrei und ohne Bibliotheksausweis zu besichtigen.

Quelle: https://www.klassik-stiftung.de/herzogin-anna-amalia-bibliothek/

Gelbes Schloss

Das Gelbe Schloss in Weimar ist ein denkmalgeschütztes Barockgebäude aus dem Jahre 1704, welches als Witwensitz für die Herzogin Charlotte Dorothea Sophie errichtet wurde. Es gehört zu dem historischen Schlösserkomplex der Weimarer Innenstadt und ist baulicher Ausdruck der einstigen Hof- und Residenzstadt. Johann Sebastian Bach gab hier Musikunterricht für die beiden Prinzen des Herzogs Johann Ernst III. Der erfolgreiche Schriftsteller August von Kotzebue verbrachte in dem Haus seine Jugend. Jahre später wurde das Schloss zum Sitz des Thüringischen Finanzministeriums ernannt. Seit 1998 ist das Gebäude Teil der Klassik Stiftung Weimar und gehört seit 2005 zum neuen Studienzentrum der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek.

Das Gelbe Schloss ist Teil des historischen Schlösserkomplexes rund um den Weimarer „Platz der Demokratie“ (ehemals „Fürstenplatz“), an dem auch das „Grüne Schloss“ mit der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek seinen Standort hat. Dabei bildet das Gelbe Schloss den nördlichen Abschluss des städtebaulichen Ensembles.

Die Hauptfront des Gelben Schlosses ist in Richtung „Grüner Markt“ (früher „Burgplatz“) nach Norden ausgerichtet, welcher sich 1837/38 aus dem freiwerdenden Raum der abgerissenen „Alten Hauptwache“ und einiger Hausgärten herausgebildet hatte. In unmittelbarer Nachbarschaft im Osten schließt das 1834–1838 von Oberbaudirektor Clemens Wenzeslaus Coudray (1775–1845) errichtete, spätklassizistische Gebäude der „Neuen Wache“ an den Schlossbau an. Im Süden grenzt das Gelbe Schloss an den ehemals freistehenden „Gleichenschen Hof“ (16. Jahrhundert) beziehungsweise an die Stadtwohnung der Grafen von Gleichen (später Sitz der Polizei und Sparkasse). Und auf der Westseite führt direkt die schmale Kollegiengasse am Gelben Schloss vorbei.

Zusammen mit dem südlich angrenzenden Roten Schloss (1574–1576) und den beiden klassizistischen „Torhäusern“ (1820) von Coudray bildet der historische Baukomplex mit der Bezeichnung „Markt 15“ einen Innenhof umschließenden Gebäudering.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gelbes_Schloss_(Weimar

Rotes Schloss

Das Rote Schloss wurde 1574 bis 1576 als Witwensitz der Herzogin Dorothea Susanne gebaut. Das Wappen der geborenen von der Pfalz und des Herzogs Johann Wilhelm I. von Weimar-Eisenach ziert das Gebäude.

Später wohnten Angehörige der fürstlichen Familie und des Hofes im Schloss, von 1702 bis 1703 Johann Sebastian Bach. Danach waren öffentliche Einrichtungen untergebracht. Im Westflügel tagte der Geheime Conseil, dem auch Goethe angehörte. Untergebracht waren noch das Hofmarschallamt, die Justizverwaltung und die Landesdirektion. Im Ostflügel befand sich die Fürstliche Zeichenschule von 1781 bis 1807.

Die Fürstenplatzumgestaltung (heute Platz der Demokratie) von 1808 ergab den Abriss des Ostflügels. Erst 1820 wurde die Lücke geschlossen. Es entstanden die klassizistischen Blendarkaden von Clemens Wenzeslaus Coudray. Sie bildeten ein Ensemble mit dem Residenzschloss und Fürstenhaus (heute Hochschule für Musik) und Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Heute sind im Roten Schloss die Forschungsbibliothek und das moderne Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek untergebracht.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_Schloss_(Weimar)

Route 2 (3 km 45 min.)

Da Google-Maps nur maximat 20 Ziele darstellen kann, wurde die Route in zwei Teile getrennt.

Bach Denkmal

Das Bachdenkmal für den Komponisten Johann Sebastian Bach in Weimar entstand 1950 anlässlich seines 200. Todestag und hatte mehrere Standortwechsel, bis es am Platz der Demokratie seinen definitiven Platz bekam. Es stand auch einmal am Markt 16, vor den Ruinen des Wohnhauses des Komponisten.

Es wurde im Bachjahr 1950 geschaffen, für das in Weimar ein nationaler Ideenwettbewerb ausgeschrieben wurde, doch von den 120 eingereichten Entwürfen gelangte keiner zur Ausführung. Als Interimslösung schuf der Bildhauer Bruno Eyermann die überlebensgroße Bronzebüste auf einem rechteckigen Travertinsockel, mit einer Inschrift des Namenszugs des Komponisten und dessen Wirkungsjahre in Weimar 1708–1717. Auch ein Aufenthalt von 1703 ist dem Sockel zu entnehmen. Es handelt sich um einen halbjährigen Aufenthalt in der Residenzstadt. Der Standort des Denkmals markiert zugleich den Ostflügel des Hotels Erbprinz, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Zwei Jahre nach ihrer Einweihung später musste das Denkmal einem Bauvorhaben weichen. So wurde es zunächst in die Schlosskapelle und dann in die Staatliche Kunstsammlung verbracht. Im Jahre 1995 erfolgte schließlich die Neuaufstellung auf dem Platz der Demokratie, schräg gegenüber von Bachs ehemaligem Wohnhaus.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bachdenkmal_(Weimar)

Hotel Elephant

Das Hotel Elephant ist ein historisches Luxushotel in Weimar, dessen Anfänge auf 1696 zurückgehen. Seit Juli 2017 gehört das Hotel der Hirmer Gruppe, die es unter der Marke Autograph Collection von Marriott führt.

Die erste urkundliche Erwähnung des Hauses am Markt 19 datiert von 1561. Im Jahr 1696 gründete dort der fürstliche Mundschenk Christian Andreas Barritig das Wirtshaus Elephant. Der besaß bereits den benachbarten Gasthof Zum schwarzen Bären. Später erfolgte der Ausbau zum Quartier für Kaufleute und Reisende und 1741 zur Poststation. Bereits 1711 hatte der Geograph und Universalgelehrte Johann Gottfried Gregorii alias Melissantes in seinem barocken Regional- und Reiseführer Das jetzt florirende Thüringen die Übernachtung im Logierhaus Elephant empfohlen.

Der Gasthof zog zahlreiche Dichter und Musiker an. Wer am Stadttor nach Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe fragte, wurde in den „Elephant“ geschickt. Hier tafelten die „großen Klassiker“, plauderten Friedrich Schiller, später auch Franz Liszt und Richard Wagner. Von 1893 bis 1933 stand das Hotel unter der Leitung von Paul Leutert.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hotel_Elephant

Lucas Cranach Haus / Theater Im Gewölbe

Das Cranachhaus in Weimar in Thüringen ist das Wohnhaus der Maler Lucas Cranach der Ältere und seines Sohnes Lucas Cranach der Jüngere.

Es handelt sich um das linke von zwei nahezu identischen Renaissance-Häusern an der Ostseite des Weimarer Marktplatzes direkt gegenüber dem Rathaus. Hier lebten sie im 16. Jahrhundert.

Das auffällige, mit Säulen, Muschelnischen und Rundbogen-Ornamenten reich verzierte Haus ist ein bedeutender und denkmalgeschützter Renaissance-Bau mit einer Grundfläche von ca. 1500 m². Die Bauzeit erstreckte sich über die Jahre 1547 bis 1549. Errichtet wurde es vom Renaissance-Baumeister Nikolaus Gromann für den herzoglichen Kanzler Christian Brück, der mit Barbara Cranach verheiratet und damit der Schwiegersohn von Lucas Cranach d. Ä. war. Über dem rechten Bogen befindet sich das Wappen des Malers, die geflügelte Schlange.

Lucas Cranach d. Ä., einer der bedeutendsten deutschen Maler der Renaissance, verbrachte im Cranachhaus sein letztes Lebensjahr. Der 1552 als bereits 80-jähriger nach Weimar gekommene Maler gründete vor seinem Tod in dem Haus noch eine Werkstatt und nahm zwei Schüler auf. Er selbst war trotz seines Alters noch aktiv und begann in seinem Atelier (der Mansarde unter dem Dach) das berühmte dreiflügelige Altargemälde, welches heute in der Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) zu besichtigen ist. Vollendet wurde das Werk 1555 durch seinen Sohn Lucas Cranach dem Jüngeren.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt und später originalgetreu wieder aufgebaut. In der Nachbarschaft befinden sich weitere Renaissance-Häuser.

Heute befindet sich im Haus das Theater im Gewölbe, das vor allem kleinere Stücke von Goethe, Schiller und anderen Klassikern aufführt. Ansonsten ist es der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Cranachhaus

Historischer Marktplatz

Der Marktplatz in Weimars Altstadt wird Markt genannt und ist seit etwa 1300 einer der wichtigsten öffentlichen Räume der Stadt. Mit den Renaissance-Bauten der Ostzeile des Marktes, welche als Gesamtensemble auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO stehen und weiteren Gebäuden wie zum Beispiel dem Rathaus, ist dies ein bedeutender Platz und wird weiterhin für Märkte und Feste genutzt.

Zunächst war der nördlich des heutigen Marktplatzes liegende Herderplatz das Zentrum von Weimar, aber mit der Ausdehnung des Stadtgebietes ab etwa 1300 wurde der heutige Markt zum Mittelpunkt für Gesellschaft und Handel. Seine prägnante Gestalt erhielt der Platz im 16. Jahrhundert unter anderem im Osten mit dem Stadthaus und dem Doppelhaus, dessen linke Hälfte heute als Cranachhaus bekannt ist, im Norden mit der Hof-Apotheke und im Süden mit dem Gasthof Zum schwarzen Bären.

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Marktplatz am 9. Februar 1945 bei Bombenangriffen auf Weimar getroffen. Ein großer Teil der Nordseite und der nördliche Teil der Ostseite wurde dabei stark zerstört. In der Nachkriegszeit wurde dann die gesamte Nordseite inklusive des Stadthauses im Nordosten abgerissen und zunächst als Brache liegen gelassen. Im Jahr 1968 begann jedoch der äußerlich originalgetreue Wiederaufbau des Stadthauses und ab 1988 folgte die Rekonstruktion der Nordseite.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Markt_(Weimar)

Rathaus

Das Weimarer Rathaus befindet sich im Zentrum Weimars auf der Westseite des 60 mal 60 Meter großen Marktplatzes. Der dreigeschossige Bau in neugotischem Stil mit repräsentativem Balkon und Glockenturm ist eines der Wahrzeichen der Stadt Weimar.

Das erste Rathaus an dieser Stelle wurde schon 1396 erwähnt. Dieses fiel jedoch dem großen Stadtbrand von 1424 zum Opfer. 1431 wurde ein Nachfolgebau errichtet, der 1560/83 im Renaissance-Stil umgebaut wurde. Das Gebäude befand sich an der nördlichen Ecke der Westseite des Marktes. Es blieben das Stadtwappen und zwei steinerne Portale von diesem Bau erhalten. Diese sind im Innern des heutigen Rathauses zu finden. Eines trägt die Inschrift: „HAT IMANT EIN AMBT, DAS WARTE ER MIT VLEIS“ und die Anmerkung „VOLBRACHT WORDEN ANNO 1583 IST DIESER BAW“.

Der Rathausbau von 1583, den Carl August, Goethe und Schiller kannten, schmückte den Marktplatz bis zum Jahr 1837. Am 30. November 1837 brannte das Gebäude samt der Uhr, die Matz von Weimar genannt wurde, ab.

Der heutige dritte Rathausbau stammt aus dem Jahre 1841 und wurde im neugotischen Stil nach dem Vorbild des Hofer Rathauses errichtet. Heinrich Hess (1794–1865), damaliger Großherzoglich Sachsen-Weimarischer Baurat, erhielt den Zuschlag für den dreigeschossigen Neubau und einem gestuften mittleren Turmaufsatz sowie einen Balkonvorbau im Erdgeschoss. Von dem abgebrannten Vorgängerbau waren lediglich das Stadtwappen und zwei steinerne Portale erhalten geblieben, die in das heutige Rathaus eingebaut wurden. Im Obergeschoss bezeugt eine alte Türinschrift noch das Einweihungsjahr 1583 des Vorgängerbaus. Aufgrund seiner Geschichte zählt das Rathaus heute zu den jüngsten Gebäuden am Weimarer Marktplatz. Ein unterirdischer Gang unter dem Markt in Weimar führt zum gegenüberliegenden Weimarer Stadthaus.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus_Weimar

Neptun Brunnen

Der große Brunnen am nördlichen Rand des Weimarer Marktplatzes direkt vor der Hofapotheke wird aufgrund der Neptunfigur des Hofbildhauers Martin Gottlieb Klauer heute als „Neptunbrunnen“ bezeichnet. Er ist der älteste Brunnen Weimars und steht dort, wo einst aus einem 1540 erstmals erwähnten Ziehbrunnen Wasser geschöpft wurde. Dieser musste rund fünf Jahrzehnte später einem repräsentativen Brunnen weichen, den ein steinerner Löwe als das Wappentier Weimars zierte. Jacob Schröter (1529–1612), der 41 Jahre die Geschicke der Stadt Weimar geleitet und am Markt sein Haus errichtet hatte (damals schon Apothekengebäude), war der Initiator für den Weimarer Marktbrunnen. Erst im Jahre 1774 wurde der Löwe durch die von Hofbildhauer Klauer geschaffene Neptunfigur als Meeresgott mit Dreizack, Delphin und Knaben ersetzt. Das Wasserbecken ist achteckig und besteht aus Sandstein. Von der Mittelsäule träufelt das Wasser durch das offene Maul des Delphins. Darunter sind die Worte „QUOS EGO“ („Euch werd’ ich...“) in den Stein gemeißelt. Die heutige Neptunfigur ist bereits die dritte Nachbildung.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Brunnen_in_Weimar

Eckermanns-Buchhandlung zur Miete (Sekretär von Goethe)

Goethes Vertrauter Johann Peter Eckermann bewohnte es neben weiteren Häusern, u. a. dem in der Marktstraße 2, worin sich die heutige Eckermann-Buchhandlung befindet, seinem letzten Wohnhaus, bis 1841 eines am Theaterplatz 1a, wo Johanna Schopenhauer Jahre zuvor ihren Salon hatte, einem an der Nordseite des Marktes 9 und jenem in der Brauhausgasse 13, das er bis zur Zeit seiner Heirat 1831 bewohnte. Seine letzte Wohnung jedoch hatte er in der Steubenstraße 3/5.

Der heutige Name geht zurück auf Johann Peter Eckermann (1792–1854), engster Mitarbeiter und Vertrauter Goethes. Eckermann lebte hier von 1823 bis 1831, doch Wohlstand hat er nie erreicht. Nach Goethes Tod erhielt Eckermann, der gerade erst 39 Jahre alt war, zwar den Titel Weimarer „Hofrat“, damit war seine beständige materielle Not aber nicht gelindert. Monate vor Goethes Tod (22. März 1832) musste er das schöne Haus verlassen. Einsam und vergessen starb Eckermann verarmt am 3. Dezember 1854 in seiner Wohnung Steubenstraße 3/5.

Quelle: https://www.weimar-lese.de/sehenswuerdigkeiten/gebaeude/eckermannhaus/

Herderdenkmal

Auf dem Herderplatz in der Weimarer Altstadt steht vor der Stadtkirche St. Peter und Paul, die auch Herder-Kirche genannt wird, eine überlebensgroße Bronzestatue von Johann Gottfried Herder (1744-1803).

Herder gehört zu den vier herausragenden Klassikern, die das Bild Weimars bis heute geprägt haben. Das Denkmal wurde im Jahr 1850 an Herders 106. Geburtstag eingeweiht. Es zeigt ihn stehend in geistlichem Gewand. Die rechte Hand ist aufs Herz gelegt, in der linken hält er eine Schrift, die mit seinem Wahlspruch „Licht, Liebe, Leben" betitelt ist.

Das Herderdenkmal wurde 1848 von dem Münchner Bildhauer Ludwig Schaller entworfen und 1850 von dem renommierten Gießereimeister Ferdinand von Miller gegossen. Von Miller hat u. a. auch die Gussformen für die Statuen der Weimarer Goethe/Schiller- und Wieland-Denkmäler sowie die Bavaria in Münchner hergestellt.

Herder war - auf Empfehlung Goethes, dessen Mentor in Straßburger Studienzeiten er gewesen war - 1776 nach Weimar gekommen. Er wurde von Herzog Carl August zum Generalsuperintendenten des Herzogtums Sachsen-Weimar und später auch zum Pfarrer der Stadtkirche, Oberhofprediger sowie zum Oberkonsistorial- und Kirchenrat berufen. Damit war er der höchste Geistliche und führende Bildungsbeauftragte des Landes.

Quelle: https://www.weimar-lese.de/sehenswuerdigkeiten/denkmaeler/herder-denkmal/

Herderkirche, Stadtkirche St. Peter und Paul

die Herderkirche / Stadtkirche St. Peter und Paul ist eine um 1500 erbaute spätgotische, dreischiffige Hallenkirche mit barockem Innenraum und Orgel mit 3700 Pfeifen.

Hell und freundlich erstrahlt die Kirche, die seit 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe-Ensemble „Klassisches Weimar“ gehört. Seit 1525 werden hier evangelisch-lutherische Gottesdienste gefeiert. Martin Luther predigte immer wieder in der Stadtkirche, Johann Sebastian Bach musizierte oft hier und ließ 2 seiner Söhne an jenem Taufstein taufen, an dem noch heute getauft wird.

1776 kam Johann Gottfried Herder als Oberhofprediger, Oberkonsistorialrat, Generalsuperintendent und Pfarrer an die Kirche, die daher seit dem 19. Jh. von den Weimarern „Herderkirche“ genannt wird.

Seit 2012 gehört die Herderkirche zur Internationalen Nagelkreuzgemeinschaft, einem weltweiten Netzwerk für Frieden und Versöhnung.

Als dreischiffige, spätgotische Hallenkirche wurde die Stadtkirche 1498–1500 erbaut. Von der ursprünglichen Ausstattung sind der Taufstein, der Aufgang zur barock umkleideten Kanzel und Teile eines Wandbildes der heiligen Ursula unter der Orgelempore erhalten. Die Fundamente eines Vorgängerbaus der Kirche (1245–1249) gehören zu den ältesten Bauzeugnissen Weimars.

Am 09.02.1945 wurde die Kirche bei Bombenangriffen stark beschädigt. 1948–1953 erfolgte der Wiederaufbau. Auch mithilfe der Zuwendung eines großen Literaten: Thomas Mann stiftete 1949 das mit der Verleihung der Weimarer Ehrenbürgerschaft und des Goethe-Nationalpreises verbundene Preisgeld in Höhe von 20.000 Mark für die Dachsanierung und die Restaurierung des Cranach-Altars. Die Instandsetzung der Innenausstattung wurde 1977 abgeschlossen. 2010–2016 wurde die Herderkirche umfassend saniert, darunter die Kanzel, der Taufstein und der Cranach-Altar.

Der Cranach-Altar: Der Flügelaltar, 1552–1555 von Lucas Cranach dem Jüngeren gefertigt, gilt als Hauptwerk der sächsisch-thüringischen Kunst des 16. Jh. Auf eindrückliche Weise setzt er die reformatorischen Ideen ins Bild.

Orgel: Die Orgel der Herderkirche wurde 1998–1999 von W. Sauer Orgelbau Frankfurt/Oder im historischen Gehäuse von 1812 erbaut. Dabei wurden Teile der Walcker-Orgel von 1908 (im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und 1953/54 sowie 1964 durch Sauer teilweise wiederhergestellt) wiederverwendet. Die heutige Orgel verfügt über 53 Register auf 3 Manualen und Pedal mit mechanischer Spiel- und elektrischer Registertraktur.

Lutherschrein: Das Triptychon aus dem Jahr 1572 zeigt Martin Luther als Mönch, als Junker Jörg und als Magister.

Grabmäler: Im 16. und 17. Jh. wurde die Stadtkirche als fürstliche Grablege der ernestinischen Wettiner genutzt. Zahlreiche Ernestiner haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Darüber hinaus wurde Herzogin Anna Amalia 1807 hier bestattet. Das Grab von Johann Gottfried Herder befindet sich ebenso in der Kirche wie der originale Grabstein von Lucas Cranach dem Älteren.

Glocken: Das Geläut der Herderkirche besteht heute aus drei Glocken der Glockengießerei Rudolf Perner in Passau. Sie wurden am Reformationstag 2009 in Dienst genommen und tragen die klangvollen Namen Luther, Herder und Bach.

Quelle: https://weimar-evangelisch.de/gemeinde-kirchen/kirchen-in-weimar/herderkirche/

Schillers Wohnhaus und Schiller-Museum

Das Schillerhaus Weimar (auch Schillers Wohnhaus genannt) ist 1 von der Klassik Stiftung Weimar betriebenes Museum im früheren Wohnhaus von Friedrich Schiller (1759–1805) in Weimar. Im Jahr 1988 wurde der Neubau des Schiller-Museums hinter dem Wohnhaus errichtet, welcher heute für Sonder- und Wechselausstellungen der Klassik Stiftung Weimar genutzt wird.

Seit 1998 gehört es als Teil des Ensembles „Klassisches Weimar“ zum UNESCO-Welterbe.

Das Haus wurde ursprünglich für den Kaufmann Johann Christian Schmidt im Jahre 1777 durch Anton Georg Hauptmann (1735–1803) errichtet. Bereits vorhandene Nebengebäude wurden dabei als Hinterhaus integriert. Die Bezeichnung „Münze“ für diese älteren Nebengebäude geht darauf zurück, dass sich auf dem Grundstück des Schillerhauses eine „alte Münze“, eine fürstliche Münzprägestätte, befunden hatte. Es ist das älteste Gebäude der Straße.

Das Schillerhaus befindet sich an der heutigen Schillerstraße 12, der ehemaligen „Esplanade“, die nach dem Rückbau der alten Weimarer Stadtbefestigung zwischen 1760 und 1765 entstand. Im Jahre 1801 wurde das Haus vom englischen Schriftsteller und Übersetzer Charles Mellish of Blyth erworben, der es im März 1802 an Schiller verkaufte. Schiller und dessen Familie bezogen das Haus am 29.04.1802. Zuvor hatte die am 03.12.1799 von Jena nach Weimar gezogene Familie Schiller eine Mietwohnung in der Windischengasse bewohnt. In der 2. Etage und dem dazugemieteten Dachgeschoss fand Schiller jedoch nicht die nötige Arbeitsruhe, was seinen Wunsch nach eigenem Besitz verstärkte. So nutzte Schiller die sich bietende Möglichkeit und lieh sich das nötige Geld von 4200 Reichstalern zusammen.

Friedrich von Schiller verstarb am Abend des 09.05.1805 in seinem schuldenfreien Haus. Charlotte blieb mit den vier Kindern weiterhin dort wohnen, wobei sie später, als die Kinder aus dem Haus gingen, auch einzelne Räume vermietete. Am 09.07.1826 starb Charlotte, und die Kinder verkauften das Haus im Jahre 1827 an den Gartenbauinspektor Johann Christoph Gottlob Weise, der es seiner Frau übertrug. Teile der Einrichtung wurden versteigert.

Im Jahre 1847 wurde das Grundstück von den Erben der Eigentümerin Weise in einer gerichtlichen Versteigerung von der Stadt Weimar erworben. Zu diesem Anlass wurde eine von Angelica Bellonata Facius geschaffene Gedenkmedaille geschaffen, die auf der Vorderseite das Porträt Schillers und der Umschrift „Wenn der Leib zu Staub verfallen, lebt der grosse Name noch“ und auf der Rückseite die Fassade des Hauses mit dem Hinweis im Abschnitt „Schillers Haus/ in/ Weimar/ 1847“ zeigt. Die Stadt richtete in dem Gebäude eine Schiller-Gedenkstätte ein und versuchte, insbesondere Schillers Arbeits- und Sterbezimmer wieder authentisch einzurichten. Im Erdgeschoss wurde in den folgenden Jahren eine kleine Kunsthandlung betrieben, die bis 1905 existierte. Zeitweise wurden in der Zeit nach 1847 Räume des Vorder- und Hinterhauses von der Schillerstiftung und den Goethe- und Shakespeare-Gesellschaften genutzt sowie als Wohnräume vermietet.

1945 wurde der klassische Stadtkern durch Luftangriffe auf Weimar stark in Mitleidenschaft gezogen, was auch am Schillerhaus nicht ohne Spuren blieb. Es konnte aber bereits im November 1946, nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen durch die Stadt Weimar, wiedereröffnet werden.

In den Jahren 1980er Jahren wurde Schillers Wohnhaus umfassend restauriert. In dieser Zeit wurde auch der Neubau des Schiller-Museums hinter dem Wohnhaus errichtet. Heute gehört das Haus inklusive des angeschlossenen Museums zum Verwaltungsbestand der Klassik Stiftung Weimar. Zudem ist es Teil des Ensembles „Klassisches Weimar“, das seit 1998 zum UNESCO-Welterbe gehört.

Das Schiller-Museum wurde von 1984 bis 1988 gebaut. Das Museum ist mit dem historischen Wohnhaus verbunden und war ursprünglich dem Leben und Wirken Schillers gewidmet. Es ist der einzige Neubau eines Literaturmuseums in der DDR. In den 3 großen Ausstellungsräumen werden heute Sonder- und Wechselausstellungen der Klassik Stiftung Weimar präsentiert. Der Zugang erfolgt über die Neugasse.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schillerhaus_Weimar

Deutsches Nationaltheater

Das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar (kurz DNT) ist der bedeutendste Bühnenbetrieb Weimars. Die Institution vereint die Sparten Musiktheater und Schauspiel sowie das Orchester Staatskapelle Weimar. Bespielt werden mehrere Bühnen im Stadtgebiet. Alle Sparten des Theaters und des Orchesters geben außerdem unregelmäßige Gastspiele und haben darüber hinaus Auftritte in den elektronischen Medien. Gesellschafter der Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar GmbH – Staatstheater Thüringen sind der Freistaat Thüringen und die Stadt Weimar. Seit der Spielzeit 2013/14 ist Hasko Weber Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar. Weber verlässt das Theater zum Ende der Spielzeit 2024/2025.

Das einst von Goethe gegründete Hoftheater bietet heute in den Sparten Oper, Schauspiel und Konzerte ein Repertoire von klassischen bis zeitgenössischen Werken. Mit rund 600 Vorstellungen im Jahr bereichert das Deutsche Nationaltheater als renommierteste Bühne in Thüringen den Veranstaltungskalender in Weimar.

Einladungen zu bedeutenden Theaterfestivals, Nominierungen und Preise, wichtige Uraufführungen, herausragende Großprojekte wie die Inszenierung des kompletten "Ring des Nibelungen" und nationale wie internationale Koproduktionen zeugen von der gewachsenen künstlerischen Stellung des Hauses.

Unter dem Dach des Theaters ist außerdem das Kunstfest Weimar angesiedelt, 1990 als eine der ersten deutsch-deutschen Kulturinitiativen gegründet, ist heute Thüringens größtes und bekanntestes Festival für zeitgenössische Künste. Als Höhepunkt im Weimarer Sommer werden für drei Wochen von Mitte August bis Anfang September internationale Künstler nach Weimar eingeladen.

Das Große Haus wurde 1975 rekonstruiert und Ende der 1990er Jahre renoviert. Mit 857 Plätzen ist es der zweitgrößte Saal der Stadt. Glanzstück des 1907 neueröffneten Hoftheaters war (und ist heute noch) der lichtdurchflutete klassizistische Foyersaal im ersten Stock. Die Studiobühne des Theaters mit 87 Plätzen befindet sich im Foyer III. Zum Theaterlabor und zur experimentellen Spielstätte hat sich das E-Werk mit Maschinen- und Kesselsaal entwickelt. 1887 wurde es als Elektrizitätswerk erbaut und ein Jahr später von Siemens in Betrieb genommen.

In der Weimarhalle finden seit ihrer Einweihung 1999 die Sinfoniekonzerte der Staatskapelle Weimar statt. Unter professioneller Anleitung wird im D.A.S. Jugendtheater im Stellwerk kontinuierliche Jugendtheaterarbeit geleistet.

Quelle: https://www.weimar.de/kultur/buehnen/deutsches-nationaltheater-weimar/

Historischer Friedhof mit Fürstengruft

Die Weimarer Fürstengruft ist die Grabstätte einiger Mitglieder der Häuser Sachsen-Weimar und Sachsen-Weimar-Eisenach auf dem Historischen Friedhof in Weimar. Auch Johann Wolfgang von Goethe und vermeintlich Friedrich Schiller wurden in ihr beigesetzt. Die Gruft ist in Besitz der Klassik Stiftung Weimar. Sie gehört seit 1998 zusammen mit dem Historischen Friedhof als Teil des Ensembles Klassisches Weimar zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Großherzog Carl August plante seit 1823 den Bau einer Fürstengruft auf dem neuen Weimarer Friedhof, der im Jahr 1818 eröffnet worden war. Ursprüngliche Begräbnisstätte Weimars war der Jacobsfriedhof, der aber zu klein wurde. Die Fürstengruft wurde zwischen 1823 und 1828 von Clemens Wenzeslaus Coudray errichtet. Bereits im Sommer 1824 war das untere Gewölbe weitgehend fertiggestellt, so dass die im Stadtschloss eingelagerten 27 Särge der Weimarer Fürstenfamilie in die Gruft überführt werden konnten. Die Fürstengruft in Weimar dient als Grabstätte des großherzoglichen Hauses von Sachsen-Weimar-Eisenach.

Am 16.12.1827 wurden vermeintlich von Friedrich Schiller stammende Gebeine in die Fürstengruft überführt; dieser war ursprünglich 1805 im Kassengewölbe auf dem Jacobsfriedhof Weimar beigesetzt worden. Ein 2008 durchgeführter Gentest ergab jedoch, dass es sich nicht um die Gebeine von Schiller handelt; sie wurden daraufhin auf den benachbarten Friedhof in ein anonymes Grab umgebettet. Schillers Sarg ist seitdem leer.

Carl August selbst starb am 14.06.1828 und wurde am 9.07. in der Fürstengruft beigesetzt. Johann Wolfgang von Goethe wurde am 26.03.1832, 4 Tage nach seinem Tod, ebenfalls in der Fürstengruft beigesetzt — Auf eigenen Wunsch hin neben Schiller, dem er sich durch ihre langjährige Freundschaft verbunden fühlte.

Die Entwürfe für den Metallsarg Carl Augusts und die Eichensärge von Goethe und Schiller stammen ebenfalls von Coudray. Später wurde eine Russisch-Orthodoxe Kapelle als Grabkapelle für die russische Großfürstin Maria Pawlowna an die Rückwand gesetzt.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Särge von Goethe und Schiller in 1 Jenaer Sanitätsbunker ausgelagert. Während der letzten Kriegstage erteilte das Jenaer Polizeipräsidium dem Bunkerleiter Werner Knye die Anordnung, beide Särge zur Zerstörung durch Sprengung und Verbrennung bereitzustellen, um sie gemäß der nationalsozialistischen Überzeugung nicht als Trophäen in die Hände der heranrückenden US-Amerikaner fallen zu lassen. Dank einer Initiative Werner Knyes blieben beide Särge vor der Zerstörung bewahrt: Er verbarg sie hinter Bergen aus Verbandsmaterial. Bereits am 12.05.1945 konnten sie von den US-Amerikanern in die Fürstengruft zurückgebracht werden.

Nach der Enteignung der Fürsten wurde die Gruft im Dezember 1948 Eigentum des Landes Thüringen. Im Jahre 1952 wurde die Fürstengruft auf Beschluss des Goethe-Nationalmuseums in „Goethe-und-Schiller-Gruft“ umbenannt. 1992 erhielt diese Begräbnisstätte wieder ihren alten Namen zurück.

Es sind 33 Särge in der Fürstengruft ausgestellt. Von den ursprünglich 42 Särgen der Angehörigen der Häuser Sachsen-Weimar und Sachsen-Weimar-Eisenach wurde einer (Nr. 26) entfernt und 10 aus konservatorischen Gründen ausgelagert. Dazu kommen die Särge Goethes und Schillers.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Fürstengruft

Wir hatten für 17:30 Uhr in der Gasthausbrauerei Felsenkeller GmbH Plätze zum Abendessen reserviert. Die Zeitplanung des Stadtrundganges war so perfekt organisiert, dass wir kurz nach der Reservierungszeit im Restaurant eintrafen.

Gasthausbrauerei Felsenkeller GmbH

Die Gasthausbrauerei Felsenkeller in der Humboldtstraße 37 ist eine Gasthausbrauerei in Weimar. Sie gehörte ursprünglich seit 1797 der Stadt und ging durch Verkauf an den Apoldaer Brauereibesitzer Johann Ludwig Deinhardt (1833–1900) am 22. August 1875 in Familienbesitz über. Seit 1792 existieren die Gewölbe. Johann Ludwig Deinhardt erwarb neben der Stadtbrauerei Deinhardt zugleich die vor der Stadt liegenden Felsenkeller, wo das Bier gelagert und in kleineren Mengen auch gebraut wurde.

Der Felsenkeller wurde 1841 technisch ausgebaut und modernisiert. Das Hauptgebäude wurde angeblich 1885 vom Baumeister Clemens Wenzeslaus Coudray entworfen. Doch der war bereits seit 1845 tot. Umfassend wurde Ehringsdorfer Travertin als Baumaterial verwendet. Die Gasthofbrauerei Felsenkeller ist ein auf der Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Einzeldenkmale) verzeichnetes Kulturdenkmal.

Das Anwesen wurde am 1. Juli 1991 an den Enkel von Fritz Deinhardt (1895–1970), Gerd Hilbert (1940– ) verkauft. Die Brauerei führt seit 2005 wieder die Marke Deinhardt Bräu. Ausgeschenkt werden die Sorten Pils, Dunkles, Erntebier, Sommerbier, Bock und Honigbräu. Es befinden sich zwei Sudkesselanlagen im Gastraum. Auch ein Freisitz bzw. Wintergarten ist vorhanden.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Gasthausbrauerei_Felsenkeller_(Weimar)

Nach dem Abendbrot fuhrenwir zu unserem Übernachtungshotel nach Possendorf. Im "Grünen Salon" ließen wir den Abend gemütlich ausklingen.

Rückfahrt:

Landhotel Possendorf

Herzlich Willkommen in Thüringen - Herzlich Willkommen in Weimar!

Begegnungsstätte Wandersleben

Party? – nein – hier „begegnen“ sich Freunde und Bekannte zum

- Geburtstagsjubiläum oder Trauerkaffee,

- Klassentreffen oder Treffen mit Freunden,

- Jugendweihe, Konfirmation oder Einschulung u. a.

Es stehen zwei „Begegnungsräume“ - einmal für 24 Personen mit Sitzecke und Bar oder im kleinen Kreis für max. 14 Personen in der komplett eingerichteten Küche zur Vermietung bereit.

Zusätzlich können 6 Ruheräume, dabei zwei Familienzimmer mit erforderlichem Equipment für maximal 14 Personen – besonders für Kinder zur Verfügung und spart Hotelübernachtung.

Auf dem Innenhof können Sitzgruppen mit Grill bei warmen Wetter einen gemütlichen Abend im Kreise der Freunde auch mit mehr Personen bringen.

Die Anreise ist per Bahn aus Richtung Gotha oder Erfurt, zu Fuß oder mit privatem Auto mit ausreichend Parkflächen auf den Innenhof oder Garage möglich.

Ort: Bahnhofstraße 1a, 99869 Wandersleben; Anfragen an +49 1522 866 3720 (+WhatsApp)

Sie haben wertvolle, alte Bücher, die hinsichtlich des derzeitigen Zustandes einer Restaurierung bedürfen? Nutzen Sie die Zeit während des Aufenthaltes in Klettbach. Die Buchbinderei Ritter im Ort Vollersroda erweisen sich als Spezialisten ihres Faches, die sie in der Zeit des Urlaubs so herrichten, als ob sie frisch vor hundert Jahre gedruckt worden sind.